최승연 뮤지컬 평론가가 매월 주목할 만한 뮤지컬계 이슈를 심도 있게 들여다봅니다.

뮤지컬 <어쩌면 해피엔딩> 공연 장면. 사진=CJ ENM

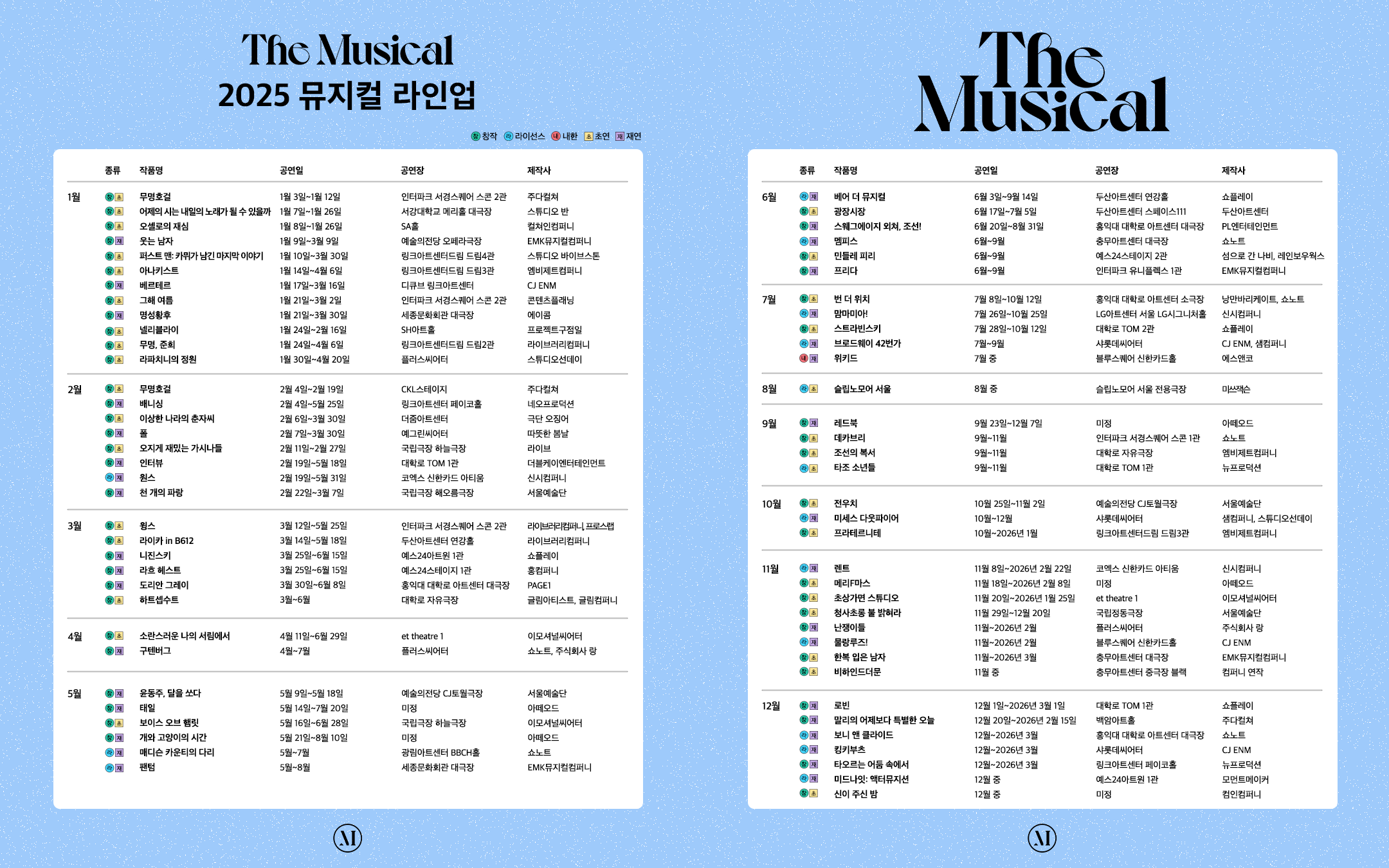

2025년 라인업 <차미>(5월~8월, 삼연, 대학로 TOM 1관), <레드북>(9월~12월, 사연, 유니버설아트센터), <어쩌면 해피엔딩>(10월~2026년 1월, 육연, 두산아트센터 연강홀)에는 공통점이 있다. 첫째, 시장 안에서 명확한 포지셔닝을 구축하며 한국의 대표적인 스테디셀러 뮤지컬로 탄탄하게 자리 잡았다. <차미>는 SNS 속 가상의 ‘나’와 진짜 ‘나’ 사이에서 길을 잃은 청춘을 발랄하고 신랄하게 담아 소극장 뮤지컬로서 소구력을 더욱 확장해가고 있으며, <레드북>과 <어쩌면 해피엔딩>은 더 많은 관객층과 만나기 위해 현재 대극장과 중극장으로 규모를 키우는 업그레이드 과정을 거치고 있다.

둘째, 스테디셀러로 진입하는 과정에서 해외 진출을 도모하거나 현실화했다. <차미>는 2019년 일본 도쿄의 500석 규모 자유극장에서 라이선스 버전으로 공연되었으며, <레드북>은 한국문화예술위원회의 공연예술 중장기 창작지원사업의 수혜를 받아 2022년과 2023년 두 번에 걸쳐 영국 런던에서 리딩 공연을 완료했다. 아시아권을 분리한 <레드북> 해외 공연권을 확보한 아이엠컬처는 한국 공연의 DNA와 영국 문화와의 간극을 최대한 줄이기 위해 지속적인 대본 수정 작업에 박차를 가하며 공연화를 모색하고 있다. 그리고 <어쩌면 해피엔딩>은 2024년 11월부터 공연되고 있는 브로드웨이 버전 < Maybe Happy Ending >의 성공으로, 한국을 포함한 미국 내 AANHPI(Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander) 커뮤니티 전체에게 새로운 미래의 상징이 되었다.

셋째, 세 작품은 모두 ‘우란문화재단’의 프로그램을 통해 ‘개발’되었다. <차미>는 2016년 우란문화재단의 시야 플랫폼(<미, 마이셀프 앤 차미>)과 2017년 시야 스튜디오(<#Cha_Me>), 그리고 2019년 우란공연(<차미: 리부트>) 프로그램을 거쳐 2020년 PAGE1에 의해 초연되었다. 또한 <레드북>은 2015년 시야 플랫폼에서 개발이 시작되어 2018년 초연으로 이어졌으며, <어쩌면 해피엔딩>은 2014년 시야 플랫폼, 2015년 시야 스튜디오, 2016년 시야 스테이지(< What I Learned from People >), 2017년 시야 플레이 <어쩌면 해피엔딩> 음악회 및 시야 스테이지를 통한 OST 제작과 기부사업 등을 통해 한국과 미국 공연 개발 및 구체화 과정을 밟아갔다.

이번 칼럼에서 주목하는 것은 바로 우란문화재단의 개발과 지원 프로그램이다. 시간이 갈수록 작품성과 흥행성이 더욱 굳건해지는 세 작품을 인큐베이팅한 우란문화재단의 비전과 기획은 한국 뮤지컬 역사에서 ‘창작’과 ‘작품’ 그리고 ‘인력’을 주축으로 하는 생태계 구축 문제를 공적으로 부각시킨 계기가 되었기 때문이다. 더불어 위 세 작품 외에도 우란문화재단의 개발/제작 지원 프로그램 수혜를 받은 작품들이 다수의 뮤지컬 시상식에서 작품상을 받아 대중과 평단의 고른 지지를 얻고 있는 현상의 근원을 ‘지원 시스템’과의 연계성 속에서 파악해 볼 필요가 있기 때문이다.1)

SK행복나눔재단의 뮤지컬 사업

우란문화재단은 SK행복나눔재단 문화사업팀에서 2014년 독립하여 설립되었다. 그러니까 SK행복나눔재단이 우란문화재단의 모태인 셈이다. SK그룹의 기업재단인 행복나눔재단은 2006년에 설립된 이래 ‘인력 육성 중심’의 문화교육사업을 펼쳤다. 대표적인 것이 요리, 자동차, 음악을 교육하는 ‘SK해피스쿨’ 프로그램이다. 행복나눔재단은 2007년에 먼저 SK해피뮤직스쿨을 론칭했는데, 이는 뉴욕시에 거주하는 아프리카계, 라틴계 등의 소수민족과 빈민 가정의 문화 소외계층 학생들을 대상으로 줄리어드 음대가 무료로 운영하고 있는 클래식 음악교육 프로그램 ‘MAP’(The Music Advancement Program)를 벤치마킹한 것이었다. 이에 따라 해피뮤직스쿨 역시 청소년과 저소득 학생들을 대상으로 한 무료 클래식 아카데미 사업으로 구체화되었으나 학생들의 실수요가 점차 ‘뮤지컬’로 쏠리며 2008년에 ‘해피뮤지컬스쿨’이 론칭되었다. 설도윤 이사장이 이끄는 공연예술아카데미가 해피뮤지컬스쿨을 후원하며 구체화된 프로그램은, 2010년에 체제를 정비하며 연령대를 중고등학생에서 17~20세로 올려 교육생들이 단순한 문화 경험을 넘어 뮤지컬 종사자로서 자립할 수 있는 기반 마련에 초점을 두기 시작했다. 그 과정에서 행복나눔재단은 교육 프로그램과 연계되었던 2011년 <조로>와 2012년 <거울공주 평강이야기>를 공동 제작하기도 했다.

이를 위해 건립된 것이 서울 동빙고동의 극장 ‘프로젝트박스 시야’(2012년)였다. 해피뮤지컬스쿨 프로그램이 점차 심화됨에 따라 학생들의 연령대가 높아지고 대학로 무대에서 뮤지컬을 실제로 올리기도 했지만, 프로그램을 통해 배출되는 학생들이 현장으로 흡수될 방법은 오로지 배우 오디션밖에 없으며 오디션에 통과하였다 할지라도 실제로 돈을 벌어 자립하는 것은 매우 어렵다는 문제의식의 발로였다. 이에 따라, 창작자를 육성하고 작품을 개발할 수 있는 프로그램을 론칭하여 졸업생들이 활동할 수 있는 기반을 마련한다는 취지가 극장 건립을 이끌었다. 당시 한국 뮤지컬계에서는 2008년 한국문화예술회관연합회의 주최로 시작되어 2010년 우리금융아트홀, 2011년 명동예술극장으로 이관된 창작팩토리(현 공연예술창작산실), 2009년에 신설된 한국예술종합학교의 음악극창작협동과정, 그리고 2010년 론칭된 CJ문화재단의 ‘크리에이티브마인즈’(현 스테이지업) 등이 차례로 도입되며 창작자와 신작 육성을 위한 토대가 마련되기 시작했다. SK행복나눔재단 문화사업팀은 이 사이에서 ‘극장-프로젝트박스 시야’를 기반으로 졸업생들이 작품을 발표하고 이들을 위한 뮤지컬 관련 수업을 개설하는 프로그래밍 모델을 보여주며 사업을 확장했다. 우란문화재단의 뿌리에는 이렇듯 애초에 ‘교육과 나눔’을 토대에 둔 인력과 콘텐츠 육성의 마인드가 있었던 셈이다.

프로젝트박스 시야에서 진행한 뮤지컬 <어쩌면 해피엔딩> 내부 리딩 현장. 사진=더뮤지컬 DB

우란문화재단 수립: 단계별 지원과 뮤지컬 생태계 구축에 대한 비전

2012년 이후 프로젝트박스 시야에서는 자체 인력 육성 외에도 여타 재단 사업들이 활발하게 수행되기 시작했다. 대표적으로 최신 화제작의 창작진들과 관객이 직접 만나 작품에 대해 이야기하는 ‘크리에이티브 라운지’2), 한국공연예술원·더뮤지컬과 공동 기획한 네트워크 파티 ‘B급 수다’3), 뮤지컬 관객 교육 프로그램 ‘비하인드 더 스테이지-Musical Composers’, 뮤지컬 작곡가들의 시야 콘서트4), 신작 워크숍 프로그램인 시야 워크숍 등이 2012년에서 2013년 사이에 극장을 채웠다. 이렇듯 극장 자체 사업이 다양한 아이디어를 포괄하며 확장됨에 따라 공간 이용 및 창작진 육성에 다소 어려움이 생기면서 2014년 우란문화재단이 문화사업팀에서 독립, 분리되었다. 2009년 2월부터 SK행복나눔재단의 수장을 맡고 있었던 최기원 이사장의 모친 ‘우란(友蘭)’ 박계희 전 워커힐미술관 관장의 호를 따서 네이밍된 ‘우란문화재단’은 이때부터 ‘문화예술 지원재단’으로서 정체성을 확고하게 구축했다.

2013년 12월 우란문화재단 설립 승인 신청 당시 문화체육관광부에 제출한 설립 목적은 다음과 같았다. 1) 공연예술을 포함한 우수 문화 인력의 발굴 및 육성 사업, 2) 공연예술분야 생태계 지원을 위한 인력 지원 사업, 3) 산업경쟁력을 가진 문화예술작품 제작 지원을 통한 산업화 플랫폼 구축, 4) 문화예술작품 해외 진출을 위한 지원 사업, 5) 기타 재단의 정관에서 정한 제반 사업이 그것이다. 이에 따라 뮤지컬에 집중했던 SK행복나눔재단 사업은 우란문화재단으로 전환됨과 동시에 연극과 전시를 포괄하는 장르의 다양화를 꾀했고 인력과 플랫폼 구축을 기반으로 한 생태계를 확립한다는 명확한 방향성을 취했다. 특징적인 것은 창작진들의 지원 경쟁 방식이 아니라, 프로듀서가 프로젝트에 맞는 창작진을 직접 선정하여 프로그램을 운영한다는 점이었다.

2014년 설립 이후 2018년 성수동 사옥으로 이전하기 전까지 우란문화재단은 단계별 지원 사업의 기틀을 마련했다. 프로젝트박스 시야에서 운영되는 개발 프로그램인 만큼 사업명을 ‘시야 플랫폼, 시야 스튜디오, 시야 플레이’로 네이밍하여 독자적인 브랜드를 구축하고, 단계별 목표를 설정했다. ‘시야 플랫폼’ 단계에서는 멘토 시스템으로 이뤄지는 대본 개발, ‘시야 스튜디오’ 단계에서는 리딩 공연 혹은 트라이아웃을 통한 무대화, ‘시야 플레이’ 단계에서는 프로젝트가 내부 작업으로만 끝나지 않고 관객과 만날 수 있도록 설계했다. 민새롬 연출이 이끄는 극단 청년단의 연극 <요정의 왕>이 초반부터 모든 단계를 거친 프로젝트였다. 특징적인 것은 가장 초반 작업인 ‘시야 플랫폼’ 단계가 프로젝트의 성격에 맞게 아카데믹한 측면으로 세분화되어 있었다는 점인데, 가령 대본 작업 단계에서 특별한 멘토링이 필요치 않다면 향후 대본 개발에 도움이 될 수 있는 프로그램을 따로 마련하여 유연하고 탄력적으로 대응했다. <어쩌면 해피엔딩>이 이에 해당하는 경우였다. 윌&휴 콤비의 대본 작업이 이미 끝난 상태에서 로봇 캐릭터의 톤을 잡기 위해 배우들과의 워크숍을 진행하는 등 플랫폼 차원 콘텐츠 연계교육을 수행하여 한층 정교한 프로젝트 진행을 도모했다.

이상의 세 단계 외에도 우란문화재단의 다양한 프로그램에 참여했던 콘텐츠 중 일부를 선정해 발전 가능성을 더욱 지원하는 ‘시야 스테이지’가 있었다. “국내에서 예술적, 상업적 경쟁력을 확보할 수 있다고 판단되는 인력 및 콘텐츠에 국내외에서의 공연 또는 해외 연수의 기회를 제공”한다는 기획 의도 하에 제작 단계에 접어든 공연을 후원했다. 2015년 <무한동력>, <공동경비구역 JSA>, 2016년 <곤 투모로우>, <씨왓아이워너씨>, <나와 나타샤와 흰 당나귀>, <어쩌면 해피엔딩>이 대상작으로 선정되었다.5) <어쩌면 해피엔딩>은 이 단계에서 해외 지원작으로 중복 선정되어(2016), 브로드웨이 공연의 역사적인 발걸음을 내디딜 수 있었다.

뮤지컬 <빠리빵집> 공연 장면. 사진=더뮤지컬DB

모든 단계를 포괄하는 다양한 장르를 지원

우란문화재단은 2018년 10월 성수동에 신사옥을 지어 이전하면서 또다시 변화를 도모했다. 비교적 뮤지컬에 집중되어 있던 공연 장르를 음악극, 피지컬 시어터, 인형극 등으로 확장하고 전시의 비중도 높였다. 또한 민관의 비슷한 지원제도가 풍성해짐에 따라 단계별 지원방식 대신 무대화 단계까지 끌어올리는 포괄적 프로그램 ‘우란공연’으로 성격을 차별화했다. 이 ‘우란공연’ 프로그램을 통해 관객과 직접 만나는 리딩 공연 혹은 무대화 단계까지 개발되었던 작품들이 바로 <베르나르다 알바>(2018), <일 테노레>(2018), <빠리빵집>(2019), <섬>(2019), <렛미플라이>(2020), <디어 마들렌>(2021), <아일랜더>(2021), <백인당 태영>(2023)이다.

이처럼 10년 이상 지원 사업을 유지하고 있는 비영리법인 우란문화재단의 역사는 ‘문화교육’의 정신적 바탕 위에 사람과 작품을 우선시해온 궤적을 고스란히 보여주고 있다. 관객과 창작진의 자발적인 참여를 가능케 했던 극장 기반의 프로그램이 역사 속에서 여전히 빛을 발하고 있다는 사실은, 오늘의 공연 생태계에 중요한 시사점을 던진다.6)

1) 우란문화재단 개발/제작 작품들의 수상 실적은 다음과 같다. 한국뮤지컬어워즈 2017년 1회 뮤지컬 작품상, 극본/작사상, 연출상 <나와 나타샤와 흰 당나귀>, 2018년 2회 소극장 뮤지컬상, 여자주연상, 극본/작사상, 작곡상, 연출상, 프로듀서상 <어쩌면 해피엔딩>, 2019년 3회 작품상, 여자조연상, 연출상 <레드북>, 소극장 뮤지컬상, 여자주연상, 여자신인상, 음악상 <베르나르다 알바>, 2021년 5회 여자조연상 <차미>, 여자신인상 <어쩌면 해피엔딩>, 2022년 6회 작품상, 여자조연상, 음악상, 연출상 <레드북>, 2023년 7회 작품상-400석 미만, 남자신인상, 음악상·작곡, <렛미플라이>, 9회 대상, 남자주연상, 작곡상 <일 테노레>, 극본상 <섬>. 이데일리문화대상 2021년 제8회 대상/ 뮤지컬 부문 최우수상 <어쩌면 해피엔딩>, 2024년 제11회 뮤지컬 부문 최우수상 <섬>.

2) 2012년-2014년까지 조용신의 진행으로 <서편제>, <모비딕> 등의 최신 창작뮤지컬부터 고전 <살짜기 옵서예>, 그리고 <레미제라블>, <넥스트 투 노멀> 등의 영미권 뮤지컬까지, 경계를 두지 않고 진행 중이거나 막을 내린 다양한 작품들을 포괄했다.

3) 공연계의 다양한 비하인드 스토리를 이야기하는 토크쇼로서 마치 현재 유튜브 콘텐츠들과 비슷했다.

4) 2013년에는 박천휘, 김은영, 이나오, 이지혜 작곡가가 콘서트를 열었으며 우란문화재단으로 독립한 후인 2014년에는 박정아, 이선영, 최종윤 작곡가가 콘서트를 열었다. 대부분 2025년 지금 여기의 현장에서 활발하게 활동하고 있는 라인업으로 구성되어 있었다.

5) <나와 나타샤와 흰 당나귀>와 <어쩌면 해피엔딩>은 2017년 시야 스테이지에 다시 한번 선정되었다.

6) 본 칼럼을 위해 인터뷰에 응해주신 박예슬 우란문화재단 공연팀 프로듀서와 정인석 아이엠컬처 대표에게 감사를 드린다.