장경진 공연 칼럼니스트가 더뮤지컬 칼럼을 통해 공연 속 여성 캐릭터를 다각도로 조명합니다.

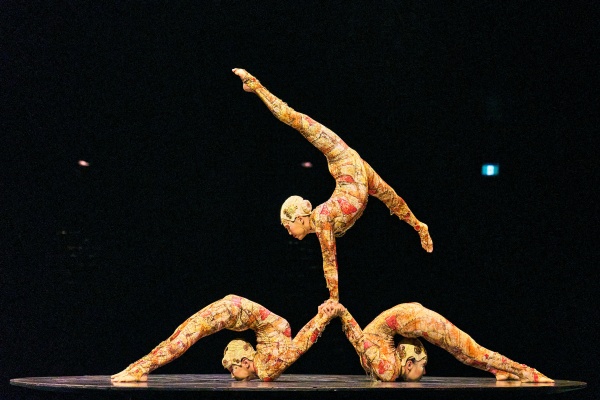

뮤지컬 <쇼맨_어느 독재자의 네 번째 대역배우>의 수아는 매사에 냉소적이다. 경계심이 많고 속내를 드러내지 않아 그는 늘 혼자다. 수아는 수시로 헤드폰을 쓰고 벗으며 자신을 주변으로부터 격리하고 선택적으로 관계를 맺는다. 그가 쌓아 올린 높은 벽은 자신의 노력이 좌절된 상처로부터 생겼다. 아홉 살에 미국으로 입양된 수아는 ‘다르다’는 감각에서 벗어나기 위해 부단히 애를 썼다. 빠른 적응을 위해 자신의 출신을 지우고, 장애인 동생을 돌보면서 자신의 쓸모를 증명했다. 하지만 큰 사건 앞에서 수아는 그동안의 노력이나 기대와는 정반대의 답을 듣는다. “네 역할이 뭐야. 우리가 없을 땐 네가 우리 대신 아니야?”

모든 존재가 촘촘하게 얽힌 지구 안에서 인간은 다양한 역할을 부여받는다. 누군가의 자녀, 양육자, 파트너, 동료. 책임을 바탕에 둔 역할의 수행은 관계를 깊고 단단하게 만든다. 수아와 제인도 그랬다. 수아는 제인의 언니이자 보호자라는 역할을 통해 그의 세상을 확장해주고, 제인은 친구마저도 수아를 “수”라고 부를 때 그 이름을 정정해준다. 하지만 한 번의 오해로 수아는 ‘유모’라는 역할의 함정에 빠진다. 특정 역할 자체에 갇히는 순간, 문제가 시작된다. 사회의 잣대로 끊임없이 자신을 검열하거나, 우월감에 주변 시야가 차단되기도 한다. 과한 자기연민과 분노도 쉽게 사라지지 않는다.

수아의 경우, 과거를 외면하고 ‘리셋’된 미래를 꿈꾼다. 다름으로 인한 불안은 자신을 통제하는 방식으로 해결한다. 그는 더 이상 누군가의 인정이나 사랑을 기다리지 않고, 누구도 함부로 대할 수 없는 자신만의 완벽한 세계를 상상한다. 수아의 ‘빈틈없이’는 자기암시에 가까운 곡이다. 하지만 그가 그리는 미래는 자신의 욕망이 아닌, 사회의 “공식”에 가깝다. 남들과 다르지 않기 위해 감정을 억누르고 “오늘보다 행복할 내일”(‘빈틈없이’)을 준비하는 수아에게는 ‘오늘’이 없다. 날카로운 말투와 태도로 동료들과 멀어져도, 외부와의 차단으로 고립 상태가 되어도 수아의 방향은 여전히 미래에 있다. 그 미래는 틀림없이 행복할 거라는 확신과 함께.

그런 수아 앞에 나타난 네불라는 사진 촬영이라는 ‘응시’의 방식을 제안한다. 촬영을 통해 네불라가 펼쳐내는 70년은 극단적이다. 부모의 사랑을 원했던 아홉 살, 동료의 인정을 꿈꾸던 스물다섯, ‘대역배우’로 자신의 존재를 증명한 30대, 과거의 자신을 혐오해온 30년. 쉽게 경험할 수 없는 사건들 속에서도 관객이 길을 잃지 않는 건, 모순으로 가득한 그의 감정만큼은 낯설지 않아서다. 교집합이 없어 보이던 수아와 네불라도 구체적인 감정 안에서 중첩되어 더 깊은 파고를 남긴다.

수아는 아빠의 환한 웃음에 기뻐하던 아홉 살의 네불라에게서 새로운 삶을 시작한 아홉 살의 자신을 본다. ‘대역배우’로 선발된 청년 네불라에게 던진 “별로 안 싫었나 봐요”라는 문장은 제인을 돌보던 그 시절 자신을 향한 질문이기도 했다. “그렇게 될 줄 몰랐다는 억울함 / 알고 싶지도 않았다는 죄책감 / 그 사이 어딘가에서”(‘알고 있지만’)라는 가사에, 자신이 싫지만 싫어하고 싶지 않다는 네불라의 고백에 수아는 속수무책이 된다. 조금씩 열린 빈틈 사이로 오래도록 밀쳐둔 마음이 쏟아져나온다. 미움과 슬픔, 죄책감과 두려움, 그리움과 외로움. 네불라는 자신의 삶으로 수아가 과거를 용서하고 미래가 아닌 현재를 살아갈 기회를 선물한 셈이다.

네불라와의 만남 이후, 감정을 숨기는 데만 급급했던 수아는 7년간 외면했던 동생 제인에게 편지를 쓴다. 편지를 쓰기까지 그의 내면에서 일어난 일들은 상상만 할 뿐이다. 일방적인 작별 대신 지금의 수아가 과거의 그에게 손을 내밀어 위로하기를, 자신의 선택으로 일어난 결과를 받아들이기를, 함께 했던 가족과의 소중함을 기억하기를, 오늘을 생생하게 살고 그다운 미래를 맞이하기를, 그리고 수아 역시 자신을 참아내기를. 수아를 향한 바람은 모두를 위한 것이기도 했다. ‘수아’의 자리에 ‘나’를 넣어봐도 좋겠다.