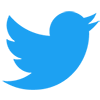

절대 잠들 수 없는 공연_<슬립노모어>

영국 이머시브 공연 전문 창작 집단 펀치드렁크의 대표작인 <슬립노모어>가 뉴욕, 상하이에 이어 서울에 상륙했습니다. 뉴욕, 상하이, 서울 공연에는 어떤 차이가 있는지, 7층 건물을 쉴 틈 없이 배회해야 하는 이 공연을 어떻게 하면 더 재미있게 즐길 수 있을지! 이어지는 네 편의 기사를 통해 확인해 보세요.

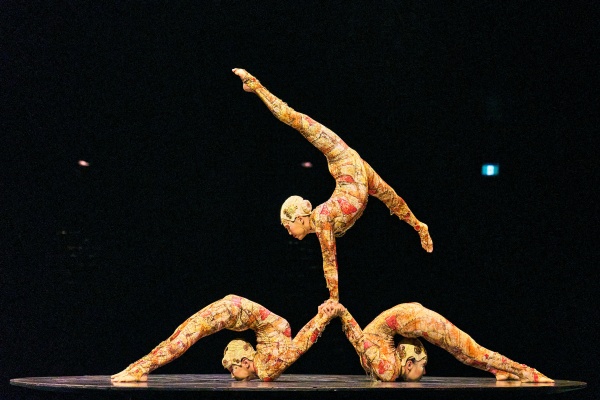

사진=Robin Roemer

2024년 크리스마스 시즌의 뉴욕, 더블 침대 하나 간신히 들어가는 좁디좁은 호텔의 하룻밤에도 선뜻 500달러를 낼 수 있었던 이유는 바로 브로드웨이. 한국뮤지컬계를 흥분하게 만들었던 < Maybe Happy Ending >과 < The Great Gatsby > 티켓을 예매하고, 마지막으로 고른 작품이 <슬립노모어(Sleep no more)>였다. 시애틀로 넘어가야 하는 일정이었지만 ‘잠 못 이루는 뉴욕의 하룻밤’을 놓칠 수 없었다. 2011년 3월 7일 뉴욕 '매키트릭 호텔(Mckittrick Hotel)'에서 시작된 이머시브 씨어터의 신화, 펀치드렁크의 <슬립노모어> 클로징 소식이 마침내 확정되었기 때문이었다. 이미 몇 차례 클로징 발표가 연기된 뒤였다. 2025년 1월 5일, <슬립노모어> 14년 대장정의 마지막을 1주일 앞둔 눈 내리는 겨울밤, 인적이 끊기기 시작한 첼시 뒷골목으로 들어섰다.

저녁 7시 15분, 아무런 표지판도 없는 낡은 건물 앞에 사람들이 줄을 이루고 서 있다. 퇴근을 하고 데이트 이벤트로 만난 젊은 연인, 커다란 캐리어를 끌고 나타난 중년의 중국인 여성들. 이미 N차 관람을 한 듯 능숙하게 안내에 따르는 뉴요커부터 전 세계 관광객들까지 다양한 관객들이 굳게 닫힌 호텔 문이 열리기를 기다리고 있다. 로비로 들어서자 몇 가지 안내가 이어진다. 세 시간여 가량 6층 건물을 마음껏 헤집고 다니기 위해 몇 가지 준비가 필요하다. 가장 먼저 핸드폰을 꺼내 별도로 제공된 작은 가방에 담아 열리지 않도록 밀봉해 몸에 소지하고, 가방과 옷가지 등은 4달러를 내고 맡겨둔다.

어디선가 매끄러운 실크 화이트 정장을 입고 친절한 미소를 머금은 남성이 다가와 손짓을 한다. 십여 명의 무리에 섞여 어두운 엘리베이터에 오르자 공연의 상징과도 같은 새 부리 모양의 가면을 하나씩 나누어준다. 마치 <오페라의 유령>의 팬텀처럼 가면으로 얼굴을 가리고 나니 낯선 시선들의 교차 속에서 비로소 느끼는 안도감과 자유로움, 그리고 묘한 해방감. 엘리베이터 문이 열리고 미지의 공간으로 발을 내딛으려는데, 누군가 내 귓가에 속삭인다. “음악이 들리는 곳으로 따라 가. 놀라운 일이 펼쳐질 테니.”

사진=Stephanie Crousillat

둘러보니 텅 빈 복도다. 방향도, 시간도, 어떤 정보도 없는 공간 속에서 처음 마주치게 되는 건 당혹감이다. 그리고 <슬립노모어>에 대한 갖가지 정보가 머리 속에 차례차례 떠오른다. 셰익스피어 비극 <맥베스>와 히치콕 스릴러 <레베카>의 필름 누아르 미학이 결합된 스토리, 1939년 호텔 개장을 앞두고 일어난 2차 세계대전으로 누구도 들어올 수 없었다는 가상의 역사를 부여받은 공간, 선형적 스토리의 전개 대신 100여개가 넘는 방마다 펼쳐지는 배우들의 연기를 모자이크처럼 수집하듯 그림을 맞춰가야 하는 몇 겹의 레이어.

여기에 지난 10여년간 <슬립노모어>에 열광한 관객들이 덧입혀 놓은 종교적 암시 같은 갖가지 관극 기록들은 마치 신화처럼 발효되어 지금 발 딛고 있는 이 곳을 객관적으로 인식하게 하는 대신 오히려 환상성을 극대화한다. ‘시간이 멈춘 곳’ ‘현실과 단절된 꿈의 영역’을 경험하게 된 나는 점차 현실 세계의 ‘나’를 지우게 되면서 적극적으로, 그리고 기꺼이 극의 일부가 되기를 선택한다. 6층은 배우가 선택한 관객만 안내 받을 수 있는 비밀 공간이라는데 가볼 수 있을까 생각하는 사이에 여러 명의 발자국 소리가 가까이 다가온다. 한 무리의 사람들이 배우를 쫓아 뛰어가자 자연스레 그 무리 속으로 몸을 싣게 된다. 어느 작은 방 안으로 배우가 재빠르게 사라져 버리자 그 배우를 일제히 쫓던 50여명 무리의 사람들이 서로 어깨를 부딪히고 몸 싸움을 하며 좁은 방으로 들어가기 위해 애를 쓴다.

이처럼 매키트릭 호텔에서 마주치는 관객들은 처음에는 완벽한 타인이었다가 낯선 공간에서 만난 안내자가 된다. 가면 뒤의 시선은 배우 뿐 아니라 끊임없이 다른 관객들에게도 향한다. 그러다 점차 다른 이들과 보폭을 맞추는 대신 나의 감각에 따라 무리에서 떨어져 나와 천천히 공간을 탐색하기 시작할 때에야 본격적인 이야기가 시작된다.

사진=Mathew Craig

맨덜리 바와 맥베스 부부, 맥더프 부부의 침실을 거쳐 새로운 공간에 도착한 것 같다. 어느새 그 많던 사람들이 갑자기 증발해버린 것처럼 조용한 복도 끝에 작은방의 문이 열려 있다. 강렬한 호기심을 따라 다가가니 마룻바닥 위에 낡은 나무 의자 한 개가 놓여있고 천정에는 숨이 넘어갈 듯 간신히 불빛을 깜빡이는 전구 하나가 흔들리고 있다. 누군가 심문을 받다가 떠나 버린 듯한 그 방 안에 잠시 그대로 서 있는데, 전구의 빛이 서서히 어두워지기 시작했다.

이제 무슨 일이 일어날까, 어떤 배우가 나타날까, 두려움과 호기심이 헝클어진 채 얼마나 서 있었을까. 하지만 결국 두려움이 이겼다. 어느새 방에서 쫓기듯이 뛰쳐나와 다시 사람들의 발자국이 들리는 방향으로 뛰어가고 있었다. 그날 밤 난 몇 번의 루트에서 벗어나 무엇에 홀린 듯 두 번이나 그 작은 방으로 되돌아갔다. 하지만 여전히 그 방엔 누구도 오지 않았고, 또 다시 뛰쳐나왔다. 그 방의 의미가 무엇인지, 그리고 그 곳에서 기다리고 있는 이야기가 무엇인지 지금도 알 수 없다. <슬립노모어>를 본 사람들 사이에서 ‘그 헬(Hell, 지옥)’ 이라고 불리는 ‘광란의 나체 파티’보다 나는 그 작은 방에서 서성였던 몇 분의 시간이 지금도 가장 강렬하게 기억에 남아 있다.

두 시간여 지났을까, 계단을 오르내리며 만나는 사람도 점차 뜸해졌다. 1층 연회장으로 내려오니 이미 많은 사람들이 의자를 잡고 앉아 가볍게 알콜을 즐기며 이야기를 나누고 있다. 모두가 차분하게 <슬립노모어> 뉴욕 공연의 클로징을 즐기는 분위기다. 땀에 젖은 마스크를 쥔 채 거리로 나서니 눈발이 더욱 굵어져 있다. 관객의 입장 대기도 끊긴 호텔 문 앞에 홀로 서 있던 안내원이 인사를 건넨다. “오늘 밤 잠들 수 있겠어?” 저 멀리 우버 택시가 비상등을 깜빡이며 서서히 다가오는 것이 보인다. 그제야 한 해를 마무리하는 이 시간, 내가 뉴욕 거리에 있음을 실감한다. 오래된 붉은 벽돌 건물 저 너머 수많은 이야기가 들끓는 <슬립노모어>를 서울에서 다시 만날 수 있다니, 미완성의 퍼즐을 찾을 수 있겠다. 그래서 뉴욕의 마지막 밤이 아쉽지만은 않았다.