장경진 공연 칼럼니스트가 더뮤지컬 칼럼을 통해 공연 속 여성 캐릭터를 다각도로 조명합니다.

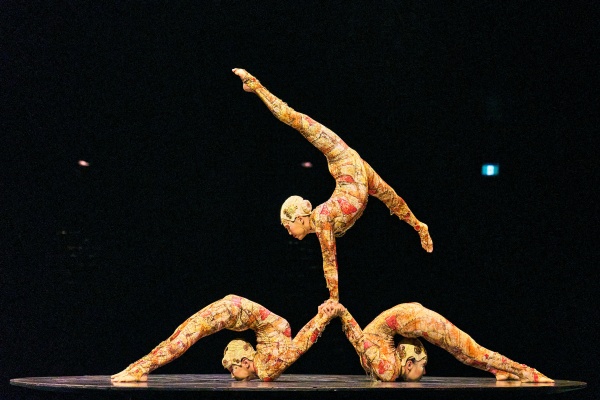

뮤지컬 <르 마스크>는 제1차 세계대전 당시 프랑스를 배경으로 한다. 전쟁은 도시를 폐허로 만들고, 그 상흔은 인간의 신체와 정신에 깊숙이 남았다. 성당마저 폭격으로 무너진 시대, 삶의 유일한 목표는 생존이었다. 물리적 생존만큼 인간성의 회복이 필요하던 때, 미국의 여성 조각가 애나 콜먼 래드가 부상병을 위한 가면을 만들었다. <르 마스크>는 이로부터 영감을 받아, 예술이 지켜낸 인간의 존엄과 치유의 메시지를 전하는 작품이다.

흥미로운 점은 작품의 중심이 실존 인물 애나가 아닌, 그의 보조 레오니와 전쟁 트라우마로 고통받는 프레데릭에게 있다는 점이다. 여성이자 소아마비 장애를 지닌 레오니는 사회의 이중 차별 속에 놓여있다. 사람들은 조각가를 꿈꾸는 그에게 “결혼할 기회 놓치지 말고 집안일이나 열심히 하라”거나 “손이라도 고와야 하지 않겠니”라고 말한다. 아무렇지 않은 척 문제를 덮어버린다는 오해 속에서도 레오니는 웃을 수밖에 없다. 막막한 삶에서 가만히 있을 수만은 없어서다. 씁쓸해 보이는 그의 미소가 동정과 무시 사이에서 꺾이지 않고 버텨온 삶을 증명한다. 세상으로부터 지워지지 않기 위한 작은 저항.

신체적 혹은 정신적 손상은 정도의 차이만 있을 뿐, 누구에게나 존재한다. 통역이 외국인의 의사소통을 돕듯, 점자와 수어, 휠체어가 손상의 불편함을 완화한다. 그러나 결국 손상은 장애가 된다. 사회의 차별적 시선과 배제 때문이다. 얼굴의 일부를 잃은 프레데릭이 겪는 일그러진 표정, 불쾌한 시선, 따가운 말 역시 그 현실을 적나라하게 보여준다. 레오니는 절망하는 프레데릭에게 동정이 아닌 공감으로 다가가, 그가 깊숙한 곳에 감춰둔 삶의 의지를 꺼내도록 이끈다.

조각은 레오니의 생을 지탱하는 힘이다. 죽음이 일상화된 시대, 조각가라는 꿈은 어리석게 여겨진다. 쓸모없는 아름다움이라서다. 초상 가면을 직접 제작하게 된 레오니의 기쁨은 단지 꿈에 가까워졌다는 이유 때문만은 아니다. 조각을 통해 만들어진 초상 가면이 인간의 숭고함을 지킴으로써 아름다움의 쓸모를 증명했듯, 초상 가면으로 자신의 존재 역시 증명할 수 있으리라는 희망에서 비롯된다. 줄곧 도움받아야 하는 존재로 여겨지던 그는 누군가에게 필요한 존재로 인정받고, 그 결과는 타인을 위로하는 다정함이 된다.

그러나 적은 기회를 잃지 않으려는 불안은 곧 집착으로 변한다. “내가 할 수 있는 일이 없을까”를 고민하던 그는 “반드시 해내야 해”라며 자신을 몰아세운다. 프레데릭의 얼굴을 ‘완벽하게’ 복원하려는 열망은 그가 감추고 싶었던 진실을 드러내며 또 다른 상처를 남긴다. 무신경한 선의는 무례함이 된다. 그제야 레오니는 자신이 틀렸음을 인정하고 진심으로 용서를 구한다. 무엇보다 자신의 상처와 살고 싶다는 욕망이 프레데릭을 붙잡는 힘이 된다. 그렇게 그를 향한 말은 스스로를 향한 다짐이자 위로로 돌아온다. “나는 계속 넘어질 거예요. 다시는 일어나고 싶지 않다는 생각도 하겠죠. 그렇지만 아직 살아있잖아요. 그러니까 삶이 허락하는 한, 우리 다시 일어나 봐요.”

<르 마스크>는 레오니를 통해 진정한 ‘복원’의 의미를 탐색한다. 프레데릭의 얼굴을 서둘러 완벽하게 복구하려는 레오니의 열망은 결국 관계를 훼손시켰다. 중요한 것은 ‘빠른 복구’가 아니라 ‘되찾음’이다. 잃어버린 얼굴이 다시 삶의 기쁨과 일상을 찾을 수 있도록. 천천히 상대의 상처에 다가가고 고통을 섬세하게 이해하는 과정이 필요하다. 그리고 이 과정 끝에 레오니와 프레데릭은 완벽한 자신이 아닌, 부서졌어도 있는 그대로의 자신을 받아들이는 용기를 택한다. 삶은 한계와 변화를 기꺼이 마주하는 곳에서 새롭게 이어진다.