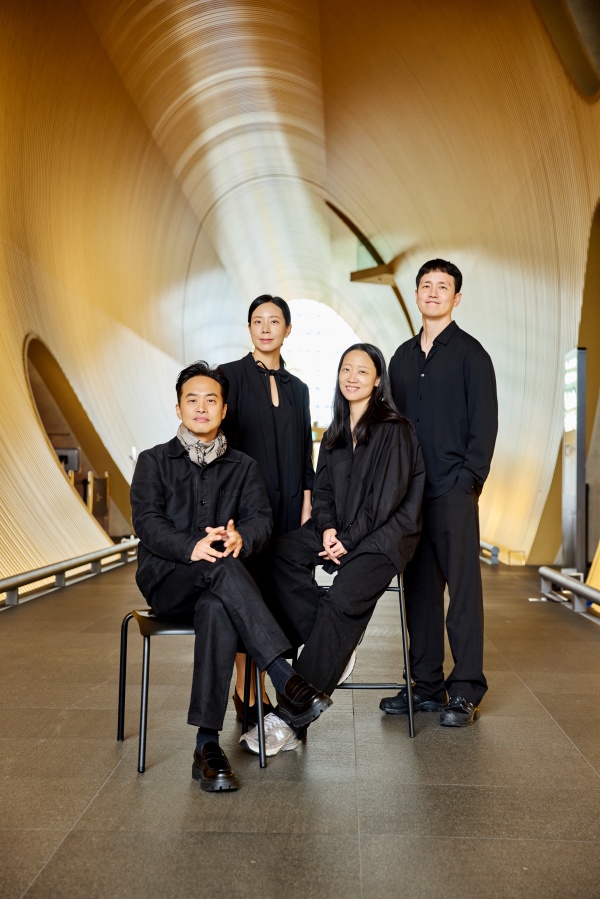

양손프로젝트가 신작 <유령들>로 돌아왔다. 추후 3년간 이어질 ‘입센 3부작’의 시작을 장식하는 작품이자 <전락> <파랑새> 등으로 각개전투를 이어오던 양손프로젝트가 오랜만에 ‘완전체’로 뭉친 작품이다. 양손프로젝트는 박지혜 연출, 배우 손상규, 양조아, 양종욱 4인으로 구성된 공동창작집단이다. 작품 선정, 각색, 연출, 연기 등 창작의 모든 과정을 네 사람이 함께한다. 이번 작품 역시 그렇다. 입센의 원작을 처음부터 다시 번역하는 것에서 시작해 끊임없이 장면과 대사를 수정하고, 배우들이 모든 역할을 번갈아 가며 연기하면서 작품의 밀도를 높였다. 작품 안에서 장면이, 장면 안에서 인물이 적확하게 ‘작동’하게끔 치열한 토론을 거듭한 끝에 1881년의 『유령』을 2025년의 <유령들>로 재탄생시켰다.

손상규는 “입센의 작품을 읽으면 날카로우면서도 군더더기나 미사여구 없이, 하고 싶은 얘기를 하면서 직진하는 느낌이 있다. 그게 양손프로젝트의 취향과 잘 맞는다고 생각했다”고 입센의 작품을 선택한 이유를 말했다. 양조아는 “학창시절 당시 『유령』의 장면 발표를 한 적이 있다. 그 당시에도 ‘어떻게 하면 위에서부터 내려오는 이 고리들을 용기 있게 끊어낼 수 있을까’ 고민했었다. 이번에도 다시 같은 고민을 하게 되면서, 나는 여전히 이 고민과 싸우고 있구나 느꼈다. 인간이 계속해서 감당하고, 풀어나가야 하는 숙제라는 생각이 들어서 이 작품을 선택했다”고 말했다.

박지혜 연출은 “고전의 상징, 문학적인 표현들도 중요하지만 최대한 우리가 실제로 주고받는 말, 감각적으로 와닿을 수 있는 언어로 고치기 위해 노력했다. 입센의 작품은 당시에 민감하게 받아들여지는, 금기가 되는 주제가 많아서 돌려서 표현하는 부분이 많은데, 이번 작품에서는 감추지 않고 직설적으로 표현하고자 했다”고 각색하며 중점을 둔 부분에 대해 이야기했다. 손상규는 “극 중 내용이 희곡이 발표됐을 당시에는 쇼킹한 일이지만 지금 시대에는 쇼킹하지 않은 일 아닌가. 나에게도 ‘작동’이 되지 않는 이 이야기를 관객분들에게 어떻게 작동시킬까 고민했다”며 “먼 이야기를 우리에게 작동하는 이야기로 가져오기 위해 많은 노력을 한다”고 작업 과정을 돌아봤다.

<유령들>은 헨리크 입센의 희곡 『유령』을 각색했다. 『유령』은 19세기 중반, 개인의 삶을 과도하게 규정짓던 종교, 관습, 도덕 등을 ‘유령’에 빗대어 표현하며 이를 비판하는 내용을 담는다. 원작은 국내에서 보통 ‘유령’으로 번역되지만, 양손프로젝트는 ‘유령들’, 즉 복수형으로 이름 붙였다. 손상규는 “내가 원하는 대로 자유롭게 살지 못하게 만드는 크고 작은 요소, 나에게는 영향을 주지만 나는 영향을 줄 수 없는 존재”가 ‘유령’이라며 “’유령들’이라고 했을 때, 우리 주변에 조금 더 구체적인 존재들이 있다고 느껴졌다”고 설명했다. 박지혜 연출은 “양조아 배우와 ‘나는 우리 부모가 만난 사람의 총합’이라는 얘기를 나눈 적이 있다. ‘나라는 사람을 이루고 있는 게 뭘까?’ 고민했을 때, 내가 선택한 것, 내가 무의식적으로 가지고 있는 것, 신체뿐만 아니라 정신적인 부분을 모두 포함한 것이 제게는 ‘유령’의 이미지”라고 말했다.

양손프로젝트 작품의 특징 중 하나는 소품과 세트를 최소화한, 그래서 배우들이 숨을 곳 없는 무대를 활용한다는 점이다. <유령들> 역시 객석이 무대 4면을 둘러싼 형태를 하고 있다. 이는 마치 관객이 ‘유령들’이 되어 알빙 부인을 지켜보고, 압박하는 듯한 느낌을 준다. 양조아는 “알빙 부인이 그 상황 속에서 느꼈을 압박감과 시선이 제게도 느껴진다. 인물에게 좀 더 가깝게 다가가서 연기할 수 있도록 도움을 준다”고 말했다. 박지혜 연출은 “작품 안에서 벌어지는 다이내믹을 체험하는 것이 중요하다. 시선이 얽히고설키면서 그걸 따라가는 관객도 자신만의 포커스를 선택할 수밖에 없다. 그러면서 관객의 능동적인 참여가 가능하다고 생각했다”고 설명했다. 양종욱은 “사실 이러한 무대가 제게는 자연스러운 원형처럼 느껴진다”며 “다같이 둘러앉아서 어떤 것을 목격하고, 의식적이든 무의식적이든 서로 영향을 주고받는 것이 배우에게도, 관객에게도 유의미하고 자연스럽다고 생각한다”고 자신의 생각을 꺼냈다.

양손프로젝트는 어떠한 메시지를 전달하기보다는 작품이 그 자체로 관객에게 가닿아 ‘작동’하길 바라는 마음이 크다. 양종욱은 “일단 재미있어야 한다. 이때 ‘재미’에는 많은 의미가 담긴다. 어떤 가능성이 느껴질 때, 직관이 작동할 때, 당위성을 발견할 때 재미를 느낀다. 내용이나 의미가 아무리 좋더라도 우리에게 재미라고 표현되는 어떠한 감각을 주지 못한다면 ‘버리게’ 된다”고 재치 있게 표현했다. 박지혜 연출은 “무언가를 선언하거나 주장하는 일을 경계한다. 공연을 통해 인간의 모습에 주목하고, 어떤 순간을 함께 경험하는 일은 중요시하지만 강력한 메시지를 전달하고자 하는 태도는 경계한다”고 양손프로젝트의 지향점을 이야기했다.