장경진 공연 칼럼니스트가 더뮤지컬 칼럼을 통해 공연 속 여성 캐릭터를 다각도로 조명합니다.

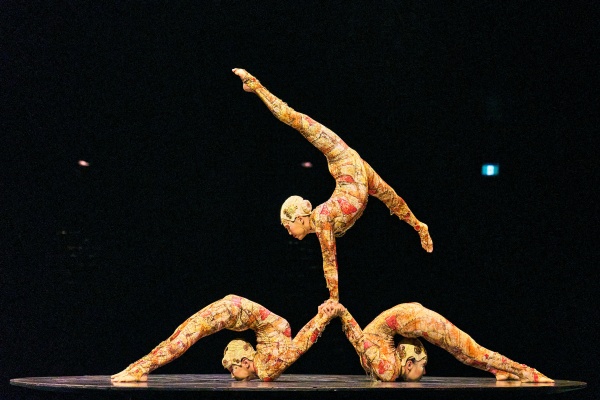

붉은 노을이 내려앉은 초여름의 고등학교. 모두가 하교한 학교에는 전혀 다른 위치와 성격의 두 여성만이 남아있다. 무채색으로 무장한 선생 소현과 보이는 대로 느끼는 학생 인화다. 둘은 과학실에서 무언가를 관찰 중이다. 인화는 해부용 개구리를, 소현은 개구리 사진을 찍는 인화를. 뮤지컬 <인화>는 이렇게 시작한다. 익숙한 풍경에서 펼쳐지는 낯선 행위는 기괴하지만, 오후의 과학실에서 절대 눈을 뗄 수 없다.

<인화>는 연신 끝과 끝의 것들을 병치하며 극을 전개한다. 인화는 죽은 개구리를 근접 촬영하고 그 안에서 아름다움을 발견하며 웃는 사람이다. 반면 소현은 그런 인화를 내내 숨죽이고 바라보다 겨우 그만두라고 외친다. 높낮이가 거의 없는 소현의 목소리에서 시작한 노래는 이리저리 쉴 틈 없이 움직이는 인화의 목소리로, 대칭을 이루는 화음으로 이어진다. 작품이 소현의 시점으로 진행되기에 둘의 간극은 생각보다 더 크고 또렷하다.

특히 ‘죽음’은 작품을 설명하는 가장 중요한 줄기다. 소현에게 죽음은 그 자체로 추악한 것이지만, 인화는 삶의 궤적을 유추하는 행간으로 죽음을 읽는다. 극이 진행되는 내내 인화는 아름다움을 유영하는 순간으로 죽음을 받아들이고, 죽음에서 긴 꿈과 새로운 탄생을 상상한다. 죽음을 묘사하는 인화의 행위는 대체로 거북하다. 그러나 검은 동공을 찍은 사진이 우주처럼 아름다운 것 역시 사실이다. 그렇다면 과연 한쪽만이 옳은 답일까? 생의 밑바닥을 지탱하는 것이 죽음이며 죽음으로써 생을 증명한다는 점에서 생과 사는 같은 몸이 아닌가? <인화>는 윤리의 영역을 넘어서는 인화의 질문을 통해 새로운 관점의 필요성을 역설한다.

인화의 존재는 모든 감각과 감정을 스스로 차단한 소현을 송두리째 흔든다. 무엇이 소현을 죽음으로부터 도망치게 했는가는 중요하지 않다. 인화의 등장은 곧 죽음에 대한 직면이며, 그것이 가져오는 소현의 변화가 더욱더 중요하다. 무력감과 수치심, 죄의식으로 시작된 소현의 감정은 호기심과 탐닉의 과정으로 전이되며 인화와의 일체감을 이룬다. “스스로를 속이는 건 저주”라는 인화의 말에서 시작된 소현의 변화는 여러 가지로 해석된다. 애도의 방식이기도 하고, 소현이 잃어버린 자아나 상식과 윤리에 억눌린 내밀한 욕망을 찾아가는 과정이기도 하다. 소현과 인화의 관계는 사회로부터 환대받지 못한 이들이 서로를 인식하고 자유로워지는 과정처럼도 읽힌다.

구체적으로 표현되지 않아도 <인화> 속 행위들이 낯설고 불편한 관객이 더 많을지 모른다. 대부분 콘텐츠는 한쪽 편을 들며 정상성의 승리로 마무리되기도 한다. 하지만 <인화>는 모호한 엔딩으로 둘의 팽팽한 긴장감을 이어간다. 인화로 상징되는 것들이 분명히 존재하는 까닭이다. 인화는 필름에 맺힌 상을 천천히 띄워 또렷한 물성으로 만드는 과정이다. 뮤지컬 <인화>도 가면 뒤에 감춰진 변태적이고 신비로운 욕망을 지우는 대신, 전시를 통해 그것을 바라보는 이의 내면에서도 찾아내기를 기다린다. ‘여기 있다’라는 존재의 인식은 더 많은 가능성을 열고 세상을 넓힌다. ‘NEP 인디뮤지컬 시리즈’의 또다른 작품인 <삼색도>는 금기시되었던 동성애를 다룬다. 수위 높은 성적 묘사 역시 존재를 지우지 않기 위한 선택에 가깝다. 결국 <인화>와 <삼색도>는 작품으로 질문한다. 판단은 개인의 몫이라는 이유로, 규범에 어긋난다는 이유로 누군가를 배제하는 것은 과연 옳은가. 응달이 아닌 햇빛 아래서 드러난 존재는 그렇게 다른 의미가 된다.